ミヤイチnews

みやぎ高校生フォーラムに参加しました

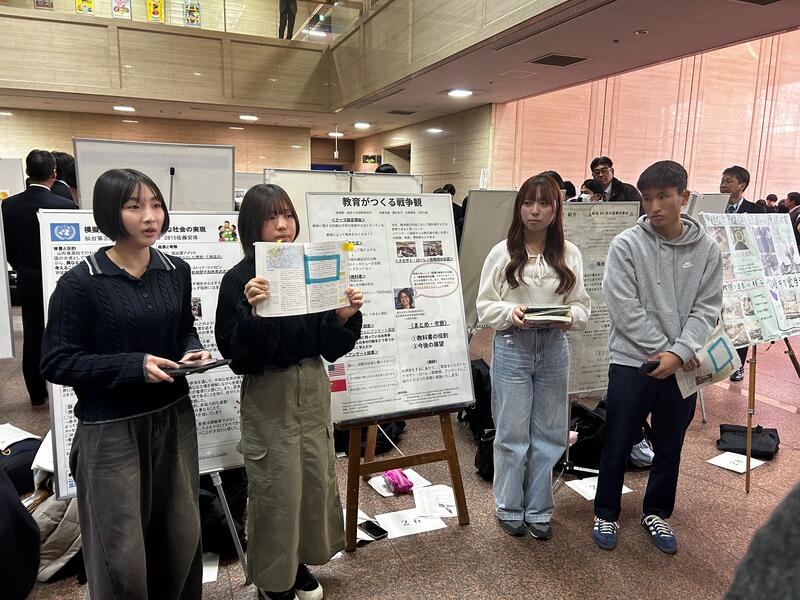

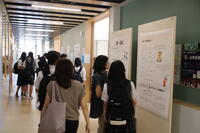

令和8年1月24日(土)、宮城県行政庁舎にて開催された「令和7年度みやぎ高校生フォーラム」に、本校から2年次探究科の生徒4名が参加して来ました。今回は、戦後80年の節目にあたり、平和な社会の実現に向けて自分たちにできることを高校生が考え、発表し合うことをテーマに実施されました。当日は、県内から多くの高校生が集まり、代表校発表やポスターセッション、パネルディスカッションなどを通して、それぞれの探究成果や意見を共有しました。

本校の生徒は、ポスターセッションで各国の教科書の記述を多角的に比較検討し、平和教育の大切さを訴えました。来場者からの質問にしっかりと応じる姿や、他校の発表から学びを得ようとする様子が見られ、主体的に活動する姿が大変印象的でした。「平和な社会の実現に向けて高校生にできること」をテーマにしたパネルディスカッションでは、参加した4名のうち1名がパネリストとして登壇しました。これまでの学びを踏まえ建設的な意見を述べ、他校の生徒と活発な議論を交わしました。

今回のフォーラム参加を通して、生徒たちは平和について改めて考えるとともに、社会に対して自分たちが果たす役割について視野を広げる貴重な機会となったようです。今後の学校生活や探究活動においても、この経験を生かしてほしいと期待しています。

バスケットボール部が第62回仙台市民総合体育大会バスケットボール競技高校の部兼第48回仙台市高等学校バスケットボール選手権大会で優勝しました

令和8年1月12日(月)、本校バスケットボール部が本山製作所青葉アリーナ(仙台市青葉体育館)で行われた標記大会決勝戦で、聖ウルスラ学院英智高等学校を76対74で破り、見事優勝を果たしました。試合は、前半を11点差で折り返すなど優勢にゲームを展開していましたが、第3Qで追いつかれる苦しい展開となりました。第4Qはお互いに点を取り合う息の詰まるシーソーゲームとなりましたが、最後は2点差で勝利し、優勝することができました。

応援してくださった保護者の皆様をはじめ、対戦相手の皆様、準備運営などに携わった主催者の皆様など関係の皆様に感謝申し上げます。

今後は、今週行われる県新人大会、6月に行われる総体に向けて、心身を成長させながら、より高みを目指して練習に励みたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。

合唱部 男の合唱まつり in みやぎ に出演しました!

合唱部は、1月12日(月)に日立システムズホール仙台で開催された「男の合唱まつり in みやぎ」に出演しました。

当日は、ご家族からお借りした衣装を身にまとい、昭和歌謡に挑戦。どこか懐かしく温かい雰囲気のステージとなりました。女子部員は手作りの応援グッズを持って客席から応援し、会場のみなさまと一緒に盛り上げてくれました。

演奏中には、会場のみなさんに合いの手を入れていただいたり、温かい声をかけていただいたりと、最初から最後までとても和やかで、心あたたまる時間を過ごすことができました。

会場のみなさまが一体となってステージを盛り上げてくださり、私たちにたくさんの元気と勇気をくださったこと、心より感謝申し上げます。ご来場くださったみなさん、本当にありがとうございました。

これからも合唱部をよろしくお願いします。

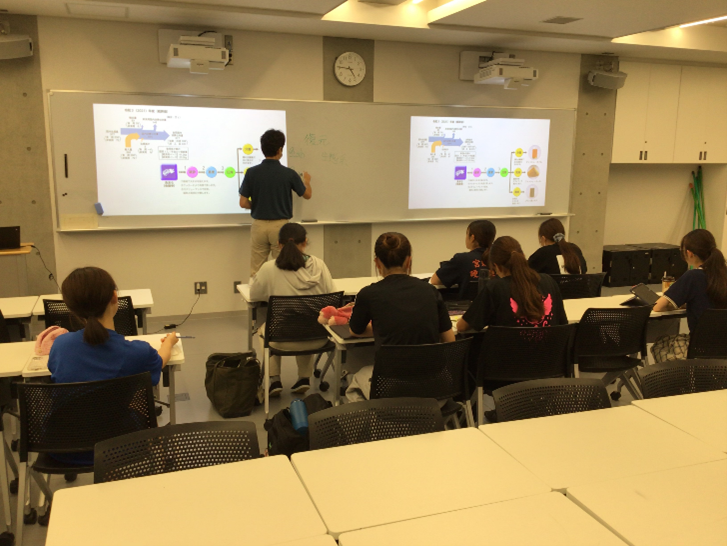

2年次探究科 探究講演会②

令和7年12月16日(火) 2年次探究科 探究講演会②を実施しました。

国際探究科では、東北大学文学部教授・西村直子先生を講師にお迎えし、「世界はどのようにして現在の姿になったのか?―21世紀の日本で古代インドの文献を研究する意義」というテーマで御講演いただきました。古代インドの文献研究を通して、現代社会の成り立ちや文化の多様性を理解する重要性についてお話しいただき、生徒たちは、大学での研究の在り方や学問の奥深さに触れ、今後の探究活動や進路選択を考える上で多くの示唆を得ることができました。質疑応答では、研究の方法や国際的な視点の必要性について活発な質問が寄せられ、学びがさらに深まりました。

理数探究科では、東北大学理学部教授・掛川武先生を講師にお迎えし、「最初の地球が作り育てた生命」というテーマで御講演いただきました。世界各地に点在する最古の生命の痕跡を求めて調査を行い、それらを研究してたどり着いた、生命が誕生するまでの一説についてお話いただき、生徒たちは興味深そうに聞き入っていました。質疑応答では、大学での研究活動の詳細についてなど、多くの質問が寄せられ、学びがさらに深まりました。

全体を通して、生徒一人ひとりの探究心が広がり、未来に向けた学びの一歩を踏み出す契機となりました。今後は、今回の学びを踏まえ、探究活動へとつなげていきます。

2年次研修旅行(国際探究科・理数探究科)

国際探究科・理数探究科は11月30日~12月5日にオーストラリアへ研修旅行に行ってきました。

初日は羽田空港を発ち機内泊でシドニーへ。翌日、昼食後さっそくオペラハウスで集合写真を撮影、市内観光を経て、シドニー大学のキャンパスを見学しました。

3日目、絶好の研修日和に、午前はバスで郊外のブルーマウンテンズへ。雄大な自然を感じながら、生態系や文化背景について学びました。午後はB&Sプログラムで、現地の大学生と交流しながら、各班で事前に計画したコースで研修しました。

4日目午前、オーストラリア三菱商事シドニー支店長の隅田氏より「海外で仕事をするという事、学生時代を振り返り思う事」というテーマで講話をいただき、生徒からは時間を過ぎても質問が続きました。昼食後はレストランからの自由散策でしたが、街歩きにも慣れた様子で各自の目的地を目指し、その後ホテルへと帰って来ました。

シドニーでの最終日には、以前からオンライン交流を重ねてきたEpping Boys High Schoolを訪問。全校集会で本校教頭や代表生徒のスピーチがあり、その後バディと一緒に授業を受け、探究発表や休み時間の会話をとおして、友好を深めました。生徒たちの笑顔や達成感に満ちた表情がとても印象的でした。別れを惜しみつつ、最後の自由時間を近隣のショッピングモールで過ごしたあと、シドニー空港を発ち、6日目の早朝に羽田空港へ無事降り立ちました。

2年次研修旅行(普通科)

普通科は関西方面と台湾方面に分かれ12月3日~6日に、研修旅行に行ってきました。

関西方面は、1日目に京都大学で模擬授業・キャンパス見学を体験した後、北野天満宮を見学しました。2日目は学校で行っている探究学習をさらに発展させるため、班ごとの探究学習研修を行いました。3日目は班別自主研修を行い、4日目は東大寺や道頓堀を見学し帰路につきました。

台湾方面は、1日目高雄で蓮池潭と六合夜市を散策。2日目は国立台南第一高級中学を訪問し、校舎見学や体験授業を通し交流を深めました。その後、赤崁楼を見学後、台湾新幹線で台北に移動。3日目は故宮博物院を見学後、現地大学生と市内自主研修を行い、夕方には十份でランタンを上げました。

English Campus 2025 開催

令和7年12月12日(金)午後、東北大学 Global Learning Center のご協力のもと、1年次探究科の生徒を対象に 「English Campus 2025」 を開催しました。

会場は東北大学川内キャンパス・マルチメディア棟。生徒はクラスごとに5名ずつ、計8グループに分かれ、各グループに留学生を迎えて、英語による交流活動を行いました。

プログラムの冒頭では、自己紹介に続き、留学生がスライドを用いて自国の文化や社会について紹介しました。生徒たちは1グループにつき3名の留学生と順に交流し、3人目の留学生と話す頃には、英語でのコミュニケーションにも徐々に自信を深めている様子が見られました。

続いて、SDGs目標1~4の中から1つを選び、発表活動の準備に取り組みました。生徒たちは事前にグループごとに探究活動やスライド作成を進めており、このEnglish Campusでは、留学生から聞いた各国の現状や課題を取り入れながら、より多角的な視点で発表内容を深めていきました。

活動の最後には、留学生から多くの示唆に富んだ助言や励ましの言葉をいただきました。「自分たちの高校時代と比べると、宮一生の英語力は高い。もっと自信を持って英語を話してほしい」、「発表では、十分に練習を重ね、原稿に頼らず、聴衆と対話しながら伝えることを意識してほしい」、「このセミナーの目的は、英語で発表すること自体ではなく、問題を深く理解すること。『貧困』についても、アフリカやアジアだけでなく、日本の課題にも目を向け、自分自身に何ができるのかを真剣に考えてほしい」といった言葉は、生徒たちに強い印象を残しました。

参加した生徒からは、

「4月のEnglish Seminarと比べて、理解力や表現力が高まり、留学生との会話がより楽しく感じられた」、「留学生が自国の紹介をする際、自国に誇りを持って話す姿を見て、自分も日本についてもっと深く知り、伝えられるようになりたいと思った」、「質問の英語は聞き取れても、自分の考えをうまく言葉にできず、悔しさを感じた」、「カナダには教育問題がないと思っていたが、高い学費やインターネット環境など、見えにくい課題があることを知った」、など、多くの前向きな感想が寄せられました。

本行事は、生徒一人一人が4月からの成長を実感するとともに、今後の学習や探究活動に対する意欲をさらに高める貴重な機会となりました。

第2回過卒受験生激励会

11月21日(金)16:30から、駿台予備校仙台校でこの春に卒業した77回生対象の第2回過卒受験生激励会が開催されました。30名程の過卒受験生と77回生が3年次の時に年次主任・担任だった先生方6人が参加しました。

共通テストまであと60日弱という時期でしたので、成績の伸びやこれからやるべきことを、担任だった先生方と熱心に話している姿があちこちで見られました。印象的だったのは、担任だった先生が他の生徒と話している間、その時間も無駄にせずに勉強している姿。みんな本当に頑張っているんだなあとしみじみ実感しました。

まだまだ時間はあります。最後の最後まで粘り抜いて、第1志望合格を勝ち取ってほしいと強く思いました。過卒受験生、ガンバレ!

1・2年次 総合的な探究の時間・探究基礎 中間発表会を実施しました。

令和7年11月7日(金)の午後の時間を使って、本校では1・2年次による「総合的な探究の時間」(普通科)および「探究基礎」(探究科)の中間発表会を開催しました。普通科と探究科の生徒が学年を越えて発表を行い、全18会場で多彩なテーマの探究が披露されました。会場は穏やかな雰囲気の中にも緊張感があり、質疑応答では活発な意見交換が続きました。

1年次普通科は地区探究の中間報告を行い、地域の課題に関する考察や今後の展望を発表しました。同じく1年次の探究科では、自らの興味・関心をもとにテーマを設定し、研究の方向性を共有しました。2年次の普通科・探究科は、それぞれの分野別探究の進捗を報告し、これまでの成果と課題を整理しました。

三菱みらい育成財団の支援により、外部講師をお招きし、生徒の発表内容や質疑応答の姿勢に対して丁寧な助言をいただき、「どの会場でも生徒のやりとりが活発で、互いに学び合う姿が印象的だった」との感想をいただきました。講師の先生方には、年度末に実施する本発表会にも再びお越しいただく予定です。

今回の発表で得た助言をもとに、生徒たちは探究をさらに深めていきます。年度末の本発表会は令和8年2月3日(火)に開催予定で、保護者の皆様にも参観いただける機会とする予定です。

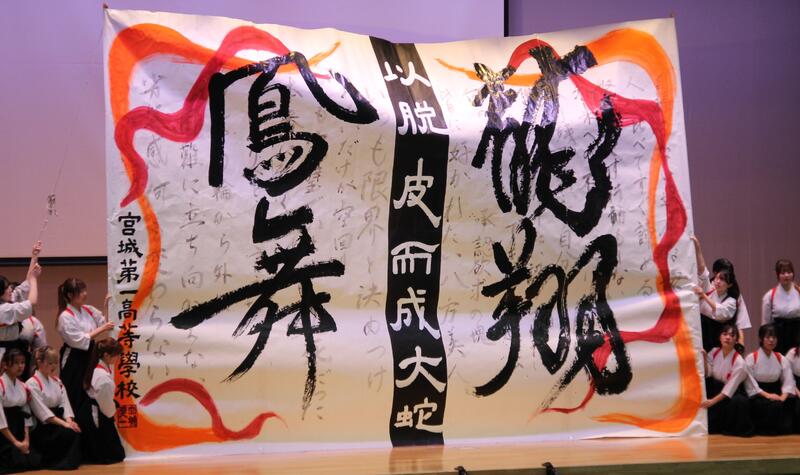

新校舎落成記念式典を挙行しました

今年度グラウンドやテニスコートの整備を終え、新校舎に係る全工事が完了し、令和7年11月5日(水)に、新校舎落成記念式典を行い、多くの御来賓に来校いただきました。

式典では、これまで新校舎の建設に御尽力いただいた工事関係者の皆様をお招きして感謝状を贈呈し、校長の式辞において「新校舎完成までの歩みを振り返り、地域と学校が一体となって築き上げた成果である」と話をしました。また、御来賓を代表して県教育庁副教育長様、県議会議員文教警察委員長様から頂戴した祝辞では、「生徒の学びを支える素晴らしい環境が整った」とのお言葉をいただき、改めて多くの方々の御支援に感謝する機会となりました。

在校生からも心を込めたおもてなしとして、華道部による壇上花の装飾や、記念アトラクションとして書道部とジャズダンス部によるパフォーマンスを披露しました。さらに、校内では美術部による作品展示や、図書委員会による「宮一クロニクル」と題した映像上映など、多彩な企画で式典を盛り上げました。

これからも、新しい校舎と整備された施設を活かし、地域に愛される学校づくりを進めてまいりたいと思います。

仙台フィルと愉しむ「オーケストラ・ザンマイ!」Vol.4 『響けこの歌声~仙台フィルとともに~』に合唱部が出演

10月12日(土)仙台二華高校を会場に、「仙台フィルと愉しむ『オーケストラ・ザンマイ!』Vol.4 ~響けこの歌声~」の合同練習会が行われました。

この企画は、仙台フィルハーモニー管弦楽団と県内の高校合唱部が共演する音楽イベントで、今年度は県内13校の合唱部が参加。指揮者・岩村力先生のご指導のもと、心をひとつにした合唱練習が繰り広げられました。

他校の合唱部の皆さんとの合同練習は、歌い方や表現の違いを学ぶ貴重な機会となり、生徒たちにとって大きな刺激となりました。音楽を通じて互いに高め合う姿が印象的でした。

本番の演奏会は、11月9日(土)に仙台市青年文化センターにて開催されます。生徒たちの歌声と仙台フィルの演奏が響き合う感動のステージを、ぜひ会場でお楽しみください。

令和7年度 第2回避難訓練

10月29日(水)に全校生徒・教職員対象の火災を想定した避難訓練が実施されました。

訓練では「おさない・はしらない・しゃべらない・もどらない」の原則を再確認し、各クラスが落ち着いて行動する様子が見られました。避難後は避難完了までの時間や安全性について講評がありました。また、火災時の煙の広がり方についても説明を受け、生徒たちは真剣な表情で耳を傾けていました。

訓練を通して、生徒一人一人が自分の身を守る行動を考える良い機会となりました。今後も地震や火災など様々な災害に備え、安全意識の向上を図ってまいります。

管弦楽部が「エンジョイ!クラシックコンサート」に出演しました!

11月1日、私たち管弦楽部は、日立システムズホール仙台で開催された「エンジョイ!クラシックコンサート」に出演しました。 このコンサートは、クラシック音楽の魅力を多くの方に届けることを目的としたイベントで、多くの観客の皆さまがご来場なさいました。

当日は、指揮者・松井慶太先生のもと、以下の3曲を演奏しました:

モーツァルト:ディヴェルティメント ニ長調 K.136

モーツァルト:交響曲 第32番 ト長調 K.318

ヨハン・シュトラウスⅠ世:ラデツキー行進曲

日頃の練習の成果を発揮し、心を込めた演奏をお届けすることができ、貴重な経験となりました。

ご来場の皆さま、そしてこのような素晴らしい機会をくださった関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。

理数生物フィールドワーク(秋)を実施しました

令和7年10月28日(火)の4・5校時に、探究科1年生が理数生物フィールドワーク(秋)を実施しました。

春のフィールドワークに続く活動として、広瀬川・三居沢地区を訪れ、地域の自然や文化について学びました。今回は、近年クマの目撃や被害が全国的に増えている状況を踏まえ、安全面に配慮して水生生物の採集や水質測定は行わず、川辺の観察と教員の解説を中心に学習を行いました。

春と比べて川の色や透明度、水温など、季節による変化について説明を聞きながら、セイタカアワダチソウやアメリカセンダングサなどの外来植物も確認され、生態系への影響について考える機会となりました。

その後、三居沢不動尊の滝と凝灰岩層の地層を観察したほか、日本初の水力発電所「三居沢発電所(三居沢電気百年館)」を見学し、自然とエネルギー利用の関わりについて理解を深めました。

自然環境と人の営みを結び付けて考える、充実した学びの時間となりました。

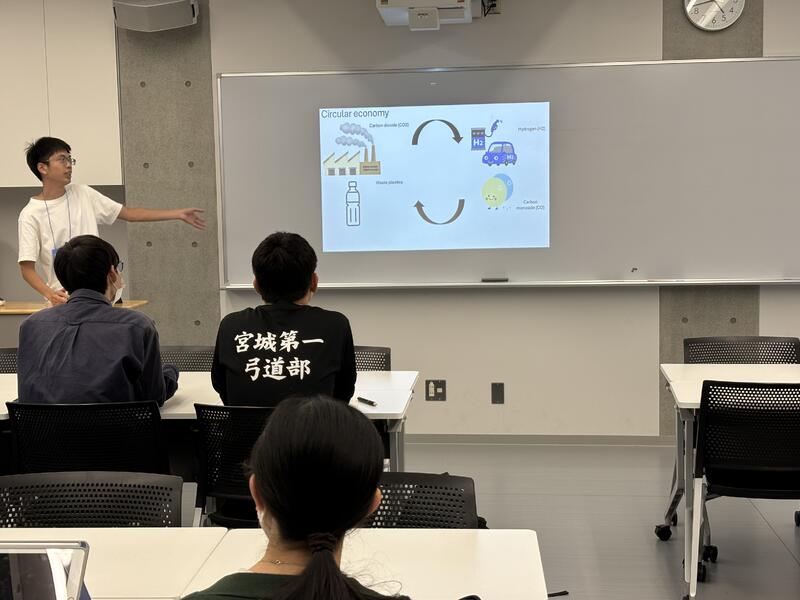

第4回 COSMO English Academy を開催

宮城第一高等学校では、英語の授業以外でも、英語を実際に使いながらコミュニケーション能力を高め、さまざまなことを学ぶ活動を行っています。令和7年10月27日(月)の放課後には、希望者を対象とした交流活動「第4回 COSMO English Academy」を開催しました。

今回の講師は、東北大学に在籍するマレーシア・中国・コンゴ民主共和国出身の留学生3名で、本校からは1年生2名、2年生3名、3年生5名の計10名が参加しました。活動では、まず留学生がスライドを用いて自国の文化や大学での研究内容を英語で紹介し、その後、小グループに分かれて自己紹介や質疑応答、カルチャーショックをテーマにしたディスカッションを行いました。

留学生の研究テーマは、バーチャル空間における個人情報保護に関する法律、コンゴの農園でのパーム油生産をSDGsの目標と両立させるための農業分野の研究、そして二酸化炭素(CO₂)や廃プラスチックを再利用し「循環型社会(Circular Economy)」の実現を目指す電気化学の研究など、多岐にわたるものでした。参加した生徒たちは、大学での専門的かつ実践的な学びに直接触れる貴重な機会となりました。

【参加者の感想】

「日本に来たときにカルチャーショックがなかったと聞いて驚いた。いろいろな国を経験するうちに、自然と異文化への対応力が身につくのだと感じた。」

「定期的に開催されているため、繰り返し参加するうちに、英語でのコミュニケーションにも少しずつ慣れてきた。カルチャーショックについて質問した際、『日本人はLINEの返信が遅い』『一度仲良くなってもしばらく会わないとまた距離ができる』と聞いて意外だったが、とても印象に残った。」

文化行事(芸術鑑賞会)

10月23日(木)、宮城県民会館(東京エレクトロンホール宮城)において、本校の文化行事(芸術鑑賞会)が開かれました。今年のテーマはジャズで、楠堂浩己&Dixie Bombersの皆さんがステージに登場しました。聞き覚えのある曲が流れ、ディズニーメドレー、宮一の校歌のジャズバージョンなど多彩なプログラムに会場は盛り上がり、最後はジャズの名曲「シング・シング・シング」で華やかに幕を閉じました。

休憩なしの演奏でしたが、楠堂さんのドラムをはじめ、トランペット、バンジョー、トロンボーン、チューバ、クラリネットのアンサンブルは素晴らしく、お互いのソロを盛り上げるようなステージの運びも印象的でした。会場全体が演奏に引き込まれ、ジャズにあまり馴染みのなかった人もその魅力を存分に感じて楽しんでおり、演奏者の皆さんも会場のノリに感動していたようです。

また、司会を務めた図書委員長さんは、落ち着いた進行で演奏会をスムーズに進めてくれました。間近でジャズコンサートの迫力ある演奏を体感でき、とても貴重な経験となりました。

楠堂浩己&Dixie Bombersの皆さん、大変ありがとうございました!

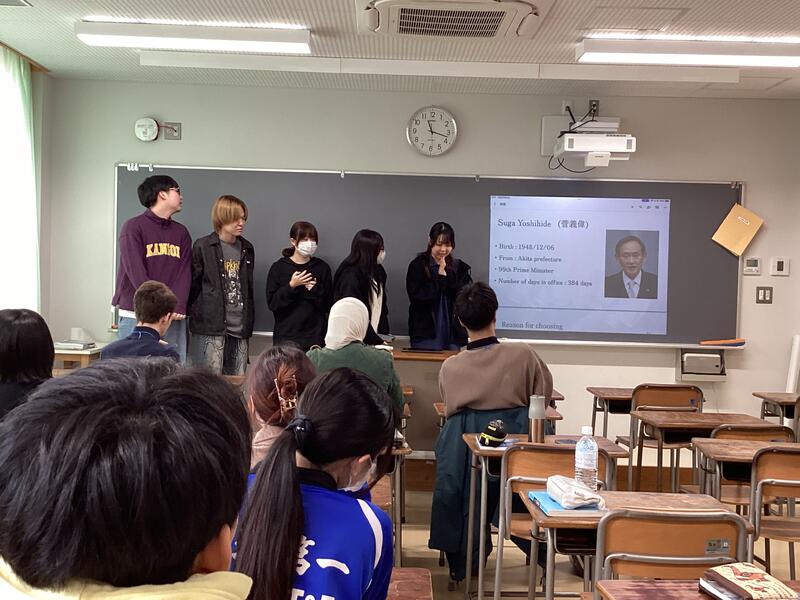

「国際政治・経済」の授業に、東北大学の留学生が参加しました。

令和7年10月22日(水)、国際探究科3年次「国際政治・経済」の授業に、東北大学の留学生2名(ドイツ・エジプト出身)と、ドイツ留学経験のある大学生1名が参加しました。

今回の授業では、生徒が4つのグループに分かれ、世界のリーダーを一人選び、その政策や事業、世界への影響、そして評価について、英語でスライド発表を行いました。取り上げられたリーダーは、マーガレット・サッチャー元英国首相、イーロン・マスク氏、ネルソン・マンデラ元南アフリカ共和国大統領、菅義偉元首相の4名でした。

各発表の後には、留学生や大学生から質問やコメントが寄せられました。中には、「イーロン・マスク氏が政治に関わったことをどう評価するか」といった難しい質問もありましたが、生徒たちは試行錯誤しながらも英語で一生懸命に答えていました。

留学生や大学生からは、「政策などの難しい内容をうまくまとめて発表していた」「専門的な用語を使うときは、簡単な説明を添えるとより良い」といったコメントや助言があり、生徒たちにとって今後の学習や発表活動への大きな励みとなりました。

仙台フィルハーモニー管弦楽団のメンバーによる特別レッスン Part2

令和7年10月8日、管弦楽部の「日立システムズ エンジョイ!クラシック コンサート2025」出演に向けて、仙台フィルハーモニー管弦楽団のメンバーによる2回目の特別レッスンを受けました。

この日は、チェロ奏者の三宅進さん、オーボエ奏者の西沢澄博さん、トランペット奏者の浦田誠真さんをお迎えし、演奏会で共演する曲目を中心に、技術的な指導や音楽表現について丁寧にご指導いただきました。プロの演奏家との直接の交流を通して、生徒たちは演奏への理解を深め、より高い意識を持って本番に向けた準備に取り組んでいます。

また、東北放送(TBC)によるラジオとテレビの取材も入り、レッスンの様子や生徒たちの真剣な表情が集録されました。さらに、本校卒業生で現在TBCアナウンサーとして活躍されている増子華子さんも取材に訪れ、後輩たちに温かいエールを送ってくださいました。

コンサートでは、仙台フィルのメンバーとともに、クラシック音楽の魅力をしっかりと発信できるよう、心を込めて演奏したいと思います。皆さまのご来場をお待ちしております。

2年次探究科 学術機関研修

令和7年9月26日(金) 2年次探究科 学術機関研修を実施しました。

「国際探究科」は、東北大学川内南キャンパスで研修を行いました。

午前中は、教育学研究科のナカサト・ローレン助教授による講義「高等教育の国際化とグローバル・シチズンシップ―課題と展望―」を受講し、国際社会における教育のあり方について理解を深めました。続いて、東北大学の留学生3名による研究発表と質疑応答を通して、留学経験や研究テーマへの向き合い方に触れる貴重な機会となりました。

昼食後は、東北大学附属図書館のガイド付きツアーに参加し、国内有数の学術資料の管理・活用方法について学びました。見学後は、探究活動に関連する文献を自主的に調べるなど、生徒たちの主体的な学びの姿勢が見られ、国際的・学際的な視野を広げ、探究活動への意欲や進路意識を高めることができたようです。

今後は、今回の学びを踏まえ、成果レポートをまとめて共有し、探究活動へとつなげていきます。

「理数探究科」では、午前に3GeV高輝度放射光施設NanoTerasu、午後に東北大学金属材料研究所を訪問し、研修を行いました。

NanoTerasuでは、まず施設の概要について説明を受けた後、実験を行うフロアに入り、設備の詳細について学びました。見学後は、各班の探究活動に関して研究者の方々と意見交換を行い、より適切な実験方法や今後の探究の方向性について、多くの助言をいただくことができました。

金属材料研究所では、梅津教授および寺田准教授の研究室を訪問し、それぞれの研究内容について学びました。また、現役の大学院生であるサイエンスアンバサダーの方々から、高校在学時に進路を決定するまでの経緯や、現在取り組んでいる研究について詳しくお話を伺いました。今後の進路決定に向けて、大変参考となる貴重な機会となりました。

合唱部の大会出場報告

♬ 第33回宮城県高等学校声楽コンクールに合唱部員4名出場!

令和7年8月に開催された「第33回宮城県高等学校声楽コンクール」に4名の部員が出場しました。

今回のコンクールでは、以下の楽曲を演奏しました。

「O bellissimi capelli」「La Serenata」「Che farò senza Euridice」「Ballata」

ピアノ伴奏は石川祐介さんにご協力いただき、繊細かつ力強い演奏で歌声を支えてくださいました。

その結果、合唱部は見事「優良賞」を受賞することができました。日々の練習の成果を発揮し、音楽を通して多くの感動を届けることができたことを、部員一同大変嬉しく思っております。

♬ 58年ぶりの出場!第92回NHK全国学校音楽コンクール

令和7年8月17日には、多賀城市民会館で開催された第92回NHK全国学校音楽コンクール 宮城県大会に出場し、銀賞を受賞しました。

今年度、合唱部には新たな仲間が多数加わり、部員数が大幅に増加。これまで以上に厚みのある音色と一体感を生み出し、活動に新たな風が吹き込まれました。その勢いのまま挑んだ今回のコンクールでは、1967年以来、実に58年ぶりとなる出場を果たし、自由曲「心の四季」(高田三郎作曲)を通して、季節の移ろいと心の情景を豊かに表現。聴衆の心を深く打ち、銀賞という栄誉に輝きました。

部員一人ひとりの努力と、音楽への真摯な思いが結実した今回の成果、これを糧に、今後もさらなる高みを目指して活動を続けてまいります。皆さまの温かいご支援とご声援に、心より感謝申し上げます。

中学生のみなさん!宮一で一緒に合唱をしませんか?

お待ちしています。

卒業生の話を聞く会 ~ピアニスト蔡翰平さんをお迎えして~

令和7年10月1日、本校では「卒業生の話を聞く会」を開催し、ピアニストの蔡翰平(さい かんぺい)さんをお迎えしました。蔡さんは本校の卒業生であり、現在は国内外で活躍する演奏家として、音楽の道を歩んでおられます。

当日は、高校時代の思い出や音楽との出会い、海外での学びや演奏活動について、貴重なお話を伺いました。生徒たちは、夢に向かって努力を重ねる姿勢に深く感銘を受け、自らの将来に希望を膨らませていました。

さらに、管弦楽部の指導に来校されていた仙台フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスター・西本幸弘さんとの即興セッションが始まり、会場は大きな歓声に包まれました。蔡さんによるピアノ演奏も披露され、その美しい音色が会場全体を優しく包み込みました。

生徒・教職員一同、心に残るひとときを過ごすことができました。このような機会を通じて、卒業生と在校生との絆を深め、それぞれの未来への一歩を応援してまいります。

管弦楽部:仙台フィルハーモニー管弦楽団『エンジョイ!クラシック』コンサートに出演します!

令和7年11月2日、日立システムズホール仙台にて開催される「日立システムズ エンジョイ!クラシックコンサート2025」に、本校管弦楽部が出演いたします。仙台フィルハーモニー管弦楽団との共演という貴重な舞台に、生徒たちは緊張と期待を胸に、これまでの練習の成果を存分に発揮すべく臨みます。

本番に向けて10月1日、本校に仙台フィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスター・西本幸弘さんをお迎えし、管弦楽部の生徒たちに向けた特別レッスンが行われました。

西本さんは、国内外で活躍されるトップレベルのヴァイオリニストであり、豊かな音楽性と卓越した技術を兼ね備えた演奏家です。その温かく情熱的なご指導は、生徒一人ひとりの可能性を引き出し、音楽への向き合い方に深い気づきを与えてくださいました。 レッスンでは、細やかな音のニュアンスやアンサンブルの呼吸、音楽の背景にある物語性など、普段の練習では得がたい視点を惜しみなく伝授いただきました。生徒たちは、西本さんの一音一言に真剣に耳を傾け、音楽の奥深さと楽しさを改めて実感しました。

第3回COSMO English Academyを開催しました

令和7年9月30日(火)の放課後、第3回 COSMO English Academy を実施しました。今回は、東北大学から留学生3名をお迎えし、本校の1~3年生の希望者17名と交流しました。

まず、留学生の皆さんから出身国の文化や研究内容についてご紹介いただきました。出身国は パプアニューギニア・ナイジェリア・イラン の3か国で、気候や文化、言語などの違いに加え、同じ国の中でも多様性があることを学ぶことができました。また、研究分野は ロボット工学、AIとデータを活用した植物の遺伝子解析、英語教育と幅広く、留学生が生き生きと研究を語る姿から、大学で学ぶことの魅力を感じ取ることができたようです。

続いてのグループディスカッションでは、生徒たちが3つのグループに分かれ、留学生に積極的に質問したり、「留学」をテーマに意見を交わしたりしました。英語でのやり取りを通して、自らの考えを発信し、国際的な視野を広げる貴重な機会となりました。

今回の交流を通じて、生徒たちは語学力を高めるだけでなく、異なる文化や研究分野に触れ、将来の学びや進路を考える上で大きな刺激を得ることができました。

【生徒の感想】

「外国の文化や留学生の研究について知ることができてよかったです。文系分野を聞きたいと思って参加しましたが、理系の話もとても面白かったです。英語での説明を理解できたときはとても嬉しく、また最後の交流の時間にいただいた丁寧なアドバイスが大変参考になりました。初回よりも英語を聞き取る力が伸びたと感じました。」

「イランの留学生の研究が特に印象的でした。AIを“正解を求めるための道具”として使うのではなく、自分で得たデータをAIに組み込み、人間と協力して新しいものを創り出すという考え方に感銘を受けました。文系志望ですが、とても貴重なお話を伺えました。」

1年次探究科 研究所・学術機関研修を実施しました

令和7年9月26日(金)、1年次探究科は、宮城県農業・園芸総合研究所および東北大学東北アジア研究センターのご協力をいただき、研究所・学術機関研修を実施しました。

午前中に訪問した宮城県農業・園芸総合研究所では、宮城県の農業や同研究所の事業についてご説明いただいた後、クラスごとに野菜ほ場と果樹ほ場を見学しました。野菜ほ場ではイチゴの栽培の様子を見学し、品種改良の工夫や環境に配慮した栽培方法について学びました。果樹ほ場では、リンゴのJV樹型栽培の利点や課題についてご説明いただき、農薬散布のデモンストレーションも見学しました。

※宮城県農業・園芸総合研究所は一般の方への開放を行っていませんが、本研修のために関係者以外立ち入り禁止の場所へもご案内いただきました。

午後は東北大学川内キャンパスに移動し、東北アジア研究センターの所長・高倉浩樹教授から研究センターの概要についてご説明いただきました。その後、10人ずつの班に分かれ、6つの研究室を訪問しました。各研究室では先生方から研究の紹介や学問領域の特徴、探究の進め方などを伺い、生徒にとって大変刺激的な時間となったようです。日頃の疑問や世界情勢に関する質問を積極的に投げかける生徒の姿も見られ、大学での学びへの関心が一層高まった活動でした。

【生徒の感想】

「今回の研修を通して、最新技術の普及や開発には長い年月がかかることを改めて実感しました。イチゴの品種改良について、消費者の要望だけでなく生産者の要望も満たす必要があると知り、とても驚きました。」

「近年アジアでは民族間の問題が顕在化し、国際的な争いに関心を持っていました。今回の研修で理解を深めることができ、今後の社会の動きについてさらに積極的に学びたいと思いました。」

「研究室というと難しい話を聞くのかと身構えていましたが、留学のおすすめや語学学習の方法など、身近で実践しやすいお話を伺うことができました。研究内容の質問にも写真を交えて丁寧に説明してくださり、研究における発見の楽しさを少し体験できたように思います。」

「今まで『漁業』という言葉は聞いたことがありましたが、『海業』という言葉は初めて知り、新しい発想に触れることができて面白かったです。また、『教育のための研究も大切だが、社会や文化のための研究も同様に重要である』という考え方に感銘を受けました。学校での『探究』の授業でも、この考え方を忘れずに、地域や地元の方々と協力し、持続可能性やレジリエンスを意識した課題解決に取り組みたいと思います。」

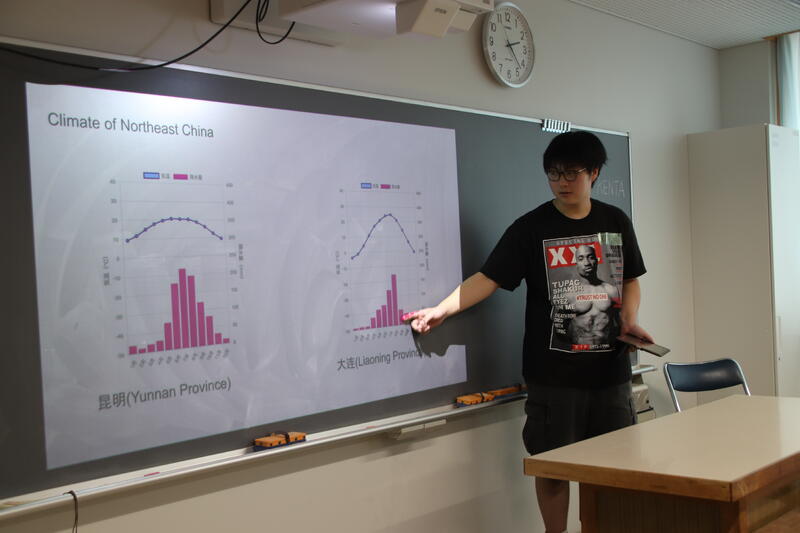

東北大学の留学生と授業を実施

令和7年9月25日(木)、国際探究科2年次「国際言語探究」と3年次「国際地理探究」の授業で、東北大学の留学生を招いて交流授業を行いました。

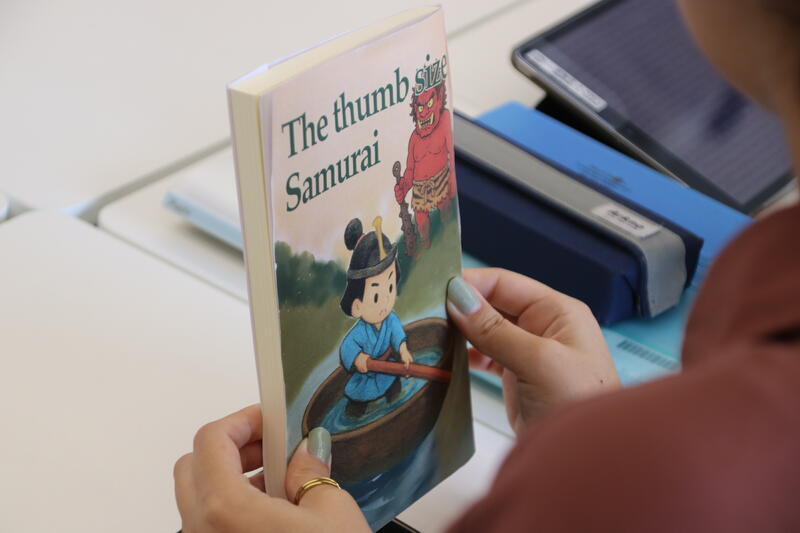

「国際言語探究」の授業では、6つのグループに分かれ、日本文学の作品を1つ選び、英語のタイトルを考え、ブックカバーをデザインしながら、日本の本を世界でベストセラーにする方法を探究してきました。当日は、作品の魅力について発表者が他グループの生徒や留学生5名に向けて、日本語と英語の両方で紹介しました。質疑応答では、留学生からデザインについて詳しい説明を求められ、英語でやりとりをしたり、講評をいただいたりする中で、日本文学が異文化の人々にどのようにしたら受け入れられるかを考える貴重な機会となりました。

「国際地理探究」の授業では、中国のお茶の歴史や広がり、地域ごとのお茶の種類や飲み方の違いを取り上げました。生徒たちは担当する地域についてスライドを用いて英語で発表しました。その後、中国出身の留学生3名とモンゴル出身の留学生1名からの質問に答えたり、留学生どうしの白熱した議論に加わったりして、中国のお茶文化について深く学びました。さらに、留学生から化学式を使ったお茶の違いの説明もあり、科学的な視点からも理解を深めることができました。最後には、留学生が持参してくださった中国のお茶を皆で味わい、ウーロン茶や紅茶とも異なるおいしさを体験して授業を締めくくりました。

2年次『国際言語探究』

3年次『国際地理探究』

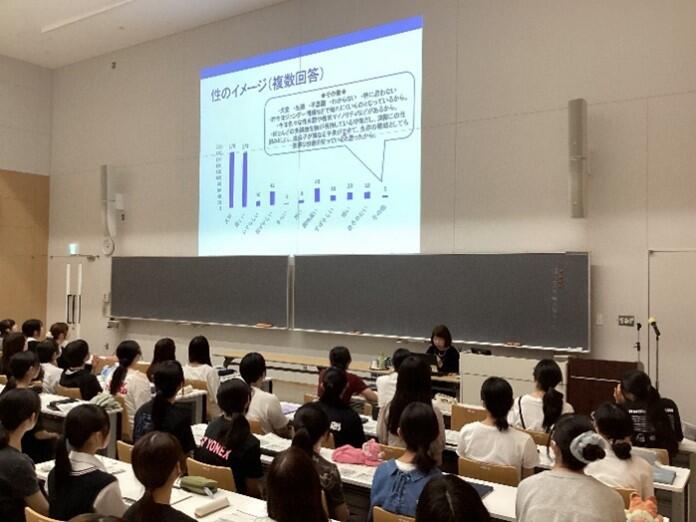

保健講話(2年次)

令和7年9月25日(木)に、2年次保健講話を実施しました。

東北医科薬科大学医学部 精神科学教室 病院准教授 福地成先生をお招きし、『「まあいいや」で終わらせない-こころと健康の話-』と題して御講話をいただきました。

思春期に特有の「流されやすさ」「自己責任の考え方」に焦点を当て、学校生活で起こりうる具体的な場面についてグループ討議や全体共有を繰り返しながら、生徒たちは「自分だったらどうか」という主体的な姿勢で講義に参加していました。生徒たちが心の健康に対する意識を個人から全体に向け、人々のつながりや社会環境で支え合うという選択・行動指針を得る良い機会となったのではないでしょうか。

<生徒の感想>

・普段あまり考えたことがなかった自己責任論や同調の力などを学ぶことができて新鮮だった。悩み事があった時、広い視点を忘れずに解決策を見つけ出せるようにしたい。

・自分が行き詰まった時に、心の拠り所となる場所を作るのが良いというお話を聞き、自分にはそういう話を聞いてくれる友人や家族がいるので、大切にしようと思いました。

・心の健康は一人で守るのではなく、みんなで支え合うというものというのが心に残ってるし、これから大切にしようと思った。

・自己責任論が強いタイプだったが、今回の講話を受けて違った見方、その背景や環境なども考慮することが必要だと思った。環境を決めるときには自分の責任があることを忘れずにいようと思った。

宮城教育大学説明会

9月19日(金)に、宮城教育大学からアドミッションオフィス進路支援アドバイザーの岡 邦広氏が来校して、「宮城教育大学説明会」が秋桜labで開催されました。1年次から3年次の生徒21名が参加しました。

岡先生からは宮城教育大学の東北地方での位置付けや学校の紹介、入試選抜の特色についてお話をいただきました。さらに、近年の教員採用試験の状況や宮城県の教員に求められる資質能力などについても、詳しくお話をいただきました。

ある生徒は、オープンキャンパスでは聞くことができなった初等教育専攻は2年生で4つのコースから一つを選択するコース制を採用しているが、1年生の成績がはかばかしくないと志望するコースに進むことができない可能性があるという説明を聞くことができた。入学後も勉強を頑張らなければならいなのだと、気持ちを新たにしたという感想を述べていました。

説明会終了後、岡先生には時間の許す限り個別に生徒の質問にも答えていだだきました。

1年次探究科「探究基礎」ミニ探究発表会を開催しました

令和和7年9月5日(金)、1年次探究科の「探究基礎」の時間に、ミニ探究発表会を開催しました。

生徒たちは7月から、本校が所在する八幡町について班ごとにテーマを設定し、探究活動に取り組んできました。活動の過程では、アンケートやインタビューなどをとおして地域の皆様から多大なご協力をいただきました。探究の成果はスライドにまとめられ、各班の生徒一人一人がスライドを提示しながら、各テーブルで発表を行いました。

短期間での活動ではありましたが、テーマ設定・調査・結果分析・課題解決の考察といった探究活動の一連のプロセスを経験することができました。発表テーマは「八幡町の歴史」「八幡町の安全」「外国人が安心して暮らせる八幡町」「八幡町の隠れた名店」など多岐にわたり、生徒たちは自らの探究を深めるだけでなく、他班の発表を聞くことで八幡町への理解を広げ、地域をより身近に感じる機会ともなりました。

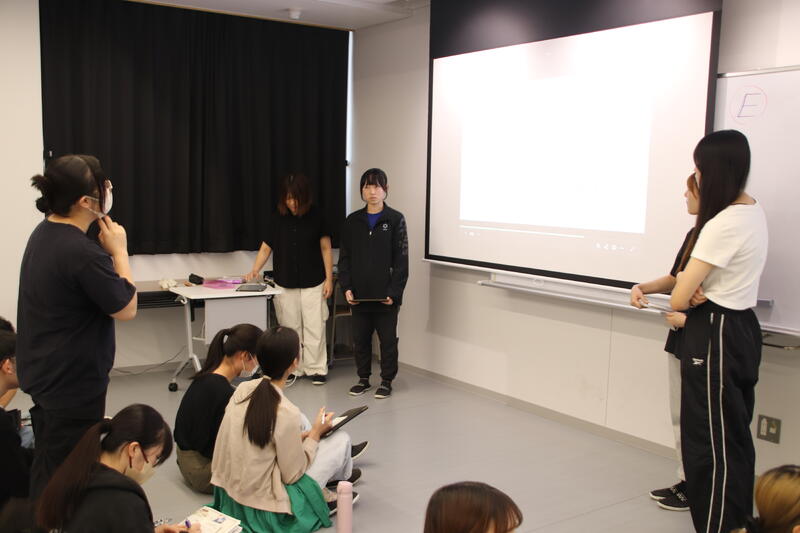

2年次探究科 国際探究・理数探究 中間発表会

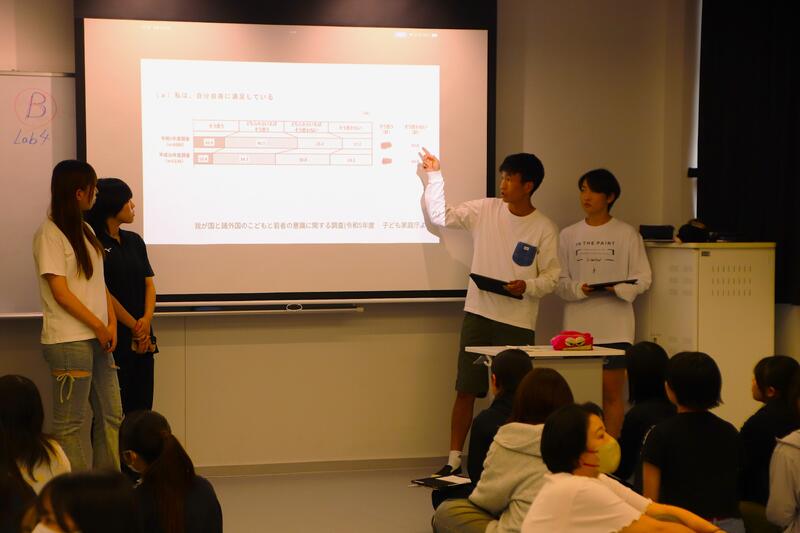

令和7年9月4日(木)、2年次探究科において、国際探究・理数探究の中間発表会が、秋桜Labにて開催されました。国際探究科・理数探究科の生徒たちが、これまで取り組んできた探究の成果を発表しました。

発表は4分、質疑応答も4分という限られた時間の中で、どの生徒も自分のテーマや実験結果を分かりやすく伝えようと工夫を凝らし、堂々とした姿を見せてくれました。3校時は2年次だけで発表を行い、お互いに質問や助言を交わしながら自分たちの探究をより深める場となりました。4校時からは3年次の探究科生徒が参加し、昨年の経験を踏まえた具体的なアドバイスや鋭い質問を投げかけ、2年次の生徒にとって大きな刺激となったようです。

どの発表グループも、自らの探究内容を仲間や先輩の前で発表し、その過程で自分の理解を確かめ、足りない部分や今後の課題を見出すことができました。終了後の講評では、「仮説を立てて検証可能な探究になっているか」「外部とのつながりを意識できているか」などの助言があり、生徒たちは探究の姿勢を改めて考える機会となりました。

11月には、年次や学科を越えて発表し合う大規模な発表会が控えています。今回の中間発表会で得た学びや課題をもとに、さらに内容を深めて次のステージへとつなげて欲しいと思います。

エネルギーについて学ぶ(つくば宿泊研修)~県立学校における原子力・エネルギー教育支援事業~

令和7年8月6日(水)~8日(金)、文部科学省「県立学校における原子力・エネルギー教育支援事業」の一環として、つくば宿泊研修を行いました。普通科・探究科を問わず、年次を越えて集まった希望生徒20名が参加し、茨城県那珂市・つくば市の研究機関を訪問しました。

初日は那珂研究所にて、未来のエネルギー源として注目される核融合研究を見学しました。2日目には高エネルギー加速器研究機構(KEK)で素粒子や放射線利用の最先端研究に触れ、つくばエキスポセンターで再生可能エネルギーや宇宙科学を体験的に学びました。夜には筑波大学 前田義昌准教授による特別講義「バイオからエネルギーを考える」が行われ、生徒たちは新しい視点からエネルギー問題を考えるきっかけを得ました。

最終日は産業技術総合研究所(地質標本館・AIST-Cube)を訪れ、地質学や地中熱エネルギー、再生可能エネルギー技術について学びました。

今回の研修を通じ、生徒たちは教科書では得られない実体験を通してエネルギーの可能性と課題を実感するとともに、年次や学科を越えた交流を通じて新たな仲間を得ました。この経験を今後の探究活動や学習に活かしてくれることを期待しています。

令和7年度 宮城第一高等学校 文化祭「秋桜祭」開催

令和7年8月29日(金)、30日(土)の二日間、本校の文化祭「秋桜祭」が開催されました。今年度のテーマは 『この瞬間、咲き誇れ 青春の秋桜』。文化部や同好会を中心に、運動部や学友会などの有志も加わり、合わせて33団体が趣向を凝らした企画を展開しました。展示や発表、食品販売、クイズやゲームなど、多彩な内容で校内は大いに盛り上がりました。

ステージ発表では、管弦楽の演奏、軽音楽部や有志による歌唱やバンド演奏、ダンス部の迫力あるパフォーマンスなど、生徒たちの個性あふれる才能が披露され、客席からは大きな拍手が送られました。また、模擬店での食品販売も大人気で多くの店舗が完売となる盛況ぶりでした。

ご来場いただいた皆様には、生徒の創意工夫や真剣に取り組む姿勢をご覧いただけたことと思います。おかげさまで、今年度の秋桜祭も大成功のうちに幕を閉じることができました。

最後に、開催にあたりご協力いただきました地域の皆様、保護者の皆様に心より感謝申し上げます。

第2回 COSMO English Academy を開催しました

令和7年8月5日(火)、本校にて「第2回 COSMO English Academy」を開催し、本校生徒25名と東北大学からお招きした留学生7名が、英語を通じて活発な文化交流を行いました。

はじめに、留学生が母語で自己紹介を行い、生徒たちはその言語から出身国を当てるアクティビティに挑戦しました。続いて、生徒たちが企画・運営したアイスブレイクゲーム(宝探し、じゃんけん列車)で会場は大いに盛り上がり、緊張もほぐれたところでグループごとの交流が始まりました。

グループセッションでは、留学生が自国の文化や生活を紹介し、それに対して本校生が積極的に英語で質問したり、文化に関するクイズに挑戦したりすることで理解を深めました。

さらに、日本文化体験コーナーでは、生徒たちがそれぞれ企画した活動を留学生に体験してもらいました。福笑い、けん玉、折り紙などの体験型の企画に加え、日本食を紹介するスライド発表や、日本の有名人の年齢当てクイズといったユニークな取り組みも見られました。

また、家庭クラブの協力のもと、調理室では飾り寿司作りに挑戦し、できあがったお寿司を試食しながら和やかなひとときを過ごしました。最後に、校内を案内し、日本の高校の様子や学校生活について理解を深めていただきました。

【参加生徒の感想(一部抜粋)】

・生まれ育った場所や話す言語が違っても、喜びや達成感を分かち合えることができてとても嬉しかったです。

・自分の英語が伝わるか不安でしたが、留学生の方が優しく聞いてくれて安心しました。たくさん話す中で自信がつき、人見知りも少し克服できたように感じます。もっと多くの言語を学びたいと思いました。

・日本文化を紹介するには、まず自分がその文化についてよく知っておく必要があると実感しました。異文化だけでなく、自国の文化についても理解を深める良い機会になりました。今まで知らなかった国や文化にも興味が湧き、交流がとても楽しかったです。

第2回海外大学進学説明会

7月23日(水)、全年次の生徒および保護者を対象に、「第2回 海外大学進学説明会」を実施しました。今回は、台湾への大学進学については台湾留学サポートセンター様、欧米の大学進学については(株)アイエスエイ様をお招きし、具体的な方法や手続きについてご説明いただくとともに、海外大学への進学を取り巻く最新の概況についても詳しくお話しいただきました。

また、講師の先生ご自身の留学体験も交えた内容は、生徒にとって非常に参考になるもので、大変有意義な説明会となりました。

さらに今回は、この春に本校探究科を卒業し、9月から台湾の大学へ進学を予定している生徒が登壇し、自らの進学に向けた準備や体験について具体的に語ってくれました。出願に向けた情報収集や準備のプロセス、現地とのやりとり、進路決定に至るまでの葛藤など、実体験に基づくリアルな話は、在校生にとって大きな刺激となり、今後の進路選択を考える上での貴重な機会となりました。

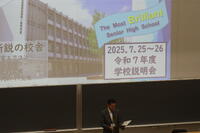

令和7年度 学校説明会

令和7年7月25日(金)・26日(土)に開催いたしました「令和7年度 宮城第一高等学校 学校説明会」は、延べ1,700名近い中学3年生および保護者の皆さまにご来校いただき、大盛況のうちに終了いたしました。

ガイダンスは全6回がすべて満席となり、さまざまな企画を通して本校の魅力を体感いただきました。

◆当日は、受付から生徒が中心となってご案内を行い、参加者の皆さまを温かくお迎えしました。

◆「探究科紹介コーナー」ではポスター発表や活動紹介を通じて、本校の特色ある学びを紹介しました。

◆「おしゃべりラウンジ」では、在校生と中学生・保護者の皆様が対面で自由に話せる場を設け、授業や部活動、学校生活のリアルな声をお届けすることができました。

校舎内ではその他にも、部活動見学のほか、質問コーナー、映像コーナー、スタンプラリーなど、多彩な企画を実施しました。どのコーナーにも終日多くの来場者が訪れ、途切れることなくにぎわいを見せていました。

ご参加くださった皆様、誠にありがとうございました。

今後は、8月30日(土)開催の文化祭「秋桜祭」や、10月9日(水)~15日(火)の学校公開など、一般の方にもご来校いただける機会がございます。ぜひ本校の雰囲気や学びの姿をご体験ください。詳細は本校ホームページにて随時ご案内いたします。

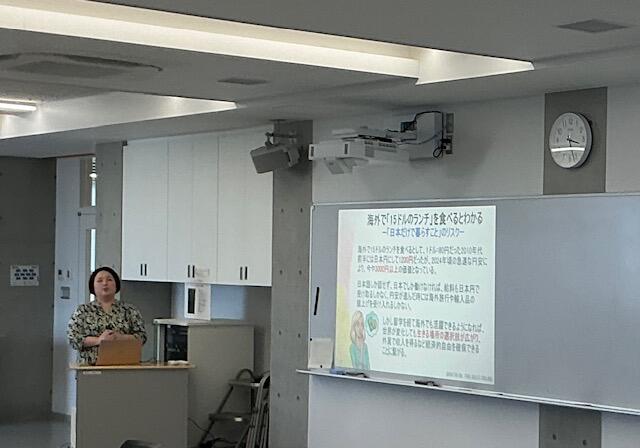

東北大学出前講義(経済学部)を開催しました

令和7年7月17日(木)東北大学経済学部 小田中 直樹教授をお招きして出前講義を開催しました。

講義テーマは「経済学部で学ぶということ:マックのハンバーガーを例として」でした。「経済学って何を学ぶの?」「経営学との違いは?」といった疑問に答えるべく、小田中教授がマクドナルドのハンバーガーを例に、経済学・経営学の基本的な考え方をわかりやすく解説してくださいました。講義では、価格設定や消費者行動、企業の意思決定など、身近な話題を通して経済学の奥深さに触れることができました。さらに、時間の許す限りで教授ご自身の研究についても紹介され、学問の世界の広がりを感じることができました。

生徒からは、「マックのハンバーガーを例にした説明がとても分かりやすく、経済学のイメージがはっきり掴めました!」「経済学部と経営学部の違いがよく理解できました。進路選択の参考になりました。」「小田中先生の笑顔と話しかけながら進めるスタイルが楽しく、あっという間の90分でした。」「行動経済学が好きなので、価格の話が面白かったです。将来の選択肢が広がりました。」「研究室訪問に続き、今回もとてもためになる講義でした。論文も読んでみたいです!」といった感想が上がりました。

講義を通して、「経済学は身近な現象を深く考える学問」であることを実感した生徒が多く、進路選択に対する意識が高まった様子がうかがえました。

小田中先生、貴重なお時間をいただきありがとうございました。

東北大学出前講義を開催しました

令和7年7月15日(火)放課後に、東北大学工学部電気情報物理工学科の小野円佳教授、文学部の木山幸子教授をお招きして出前講義を開催しました。

小野 円佳 教授(工学部 電気情報物理工学科)は「ガラスで物理の世界をのぞいてみよう」というテーマで、医療や宇宙開発、そして未来の量子通信まで支える「ガラス」に関して、古代ガラスから最新技術に至るまで、ガラスにまつわる不思議な現象やパラドックスを物理学の視点から解き明かしました。

生徒からは、「ガラスが“状態”であると知り、感動しました。工学部も視野に入れたいと思いました。」「物理が生活に役立てられていると知り、やる気が湧いてきました。東北大学合格を目指します!」「難しい内容もありましたが、視野が広がる良い機会になりました。」「身近なガラスがこんなに奥深いとは思いませんでした。とても面白かったです。」といった声が上がりました。

ガラスの奥深い科学に触れ、日常の中に潜む物理の魅力を再発見する時間となりました。

木山 幸子教授(文学部)は「国際交流(母文化に依って異文化を敬う)」というテーマで、講義を頂きました。そこでは、慶長遣欧使節団を率いた支倉常長のエピソードを通じて、異文化交流において重要なのは語学力だけでなく、自文化への理解と異文化への敬意であることが語られました。その際、国際日本学の世界的交流を目指して「支倉リーグ」を創設し、活発な国際交流を展開していることについても触れられていました。

生徒からは、「母文化を理解することの大切さを学びました。異文化との共生に役立てたいです。」「言語の共感における脳波の話がとても興味深かったです。文学部への思いが強まりました。」「“完璧主義を捨てる”という言葉が響きました。自分のアイデンティティを大切にしたいです。」「言語学や音声学に興味を持ちました。文化を受け入れながら学びを深めたいです。」といった声が上がりました。

異文化理解の本質に迫る講義を通じて、参加者の視野が広がり、進路への意識も高まりました。

両先生方 ありがとうございました。

本校生が台湾でSDGsに関する課題研究を発表

令和7年7月2日(水)から4日(金)、本校と交流している台湾の国立台南第一高級中学が主催した2025 High School Students’ Conference on Inquiry and Practice in Relation to the Sustainable Development Goals(2025年SDGに関する探究実践の高校生会議)に3年次の4名が出席してきました。この会議には日本、台湾、ベトナム、マレーシア、フィリピン、タイ、香港の7つの国と地域から40チームの高校生が参加しました。

本校生は”DiverCity - Focusing on Islam”と題する発表を英語で行いました。「多様性」という意味のDiversityという英単語から発音の同じDiverCityという言葉を考え出し、仙台在住のイスラ-ム教徒が抱える問題を取り上げ、仙台が多様性に寛容な住みやすい都市になるような提言を考えました。

この会議では発表会だけでなく、討論会や地域の施設見学なども経験することができ、SDGsについて多くの知見を得たり、考えたりする3日間となりました。

生徒の作成したレポートもご覧ください。

(下のポスター画像をクリックするとPDFにてご覧になれます)

DXハイスクール事業_総探キャリア講義が行われました

令和7年7月15日(火)、本校の2年次生(普通科・国際探究科・理数探究科)を対象に、キャリア講義「探究とキャリアの接続」が実施されました。講師には、教育支援事業を展開する株式会社トモノカイより講師の方と大学生4名をお迎えし、大講義室にて講義と対話を交えたプログラムが行われました。

講義では「探究活動がどのように大学入試や将来のキャリアに結びついていくのか」をテーマに、大学入試における志望理由と探究テーマの関連性や、社会に出てからも求められる探究的な姿勢について、具体例を交えながら丁寧にお話しいただきました。大学生との対話の時間では、実際に探究活動を経験し、進路選択に活かした事例や、大学での学びの実態などを直接聞くことができ、生徒たちは積極的に質問を投げかけ、関心の高さがうかがえました。

講義後には、ORID法(客観・感情・解釈・決定)に基づいた振り返りアンケートを実施し、自分自身の探究テーマや学びの深め方、進路選択との関わりについて改めて考える機会となりました。

今回のキャリア講義を通して、生徒たちは「探究」と「自分のこれから」がどのようにつながっているのかを考え、今後の学びや進路設計に対する意識を高めることができました。今後はオンラインメンタリング等を活用し、探究活動のさらなる深化、そしてキャリア形成への第一歩となるよう実践を進めてまいります。

献血セミナーを開催しました(1・2年 保健委員)

令和7年7月18日(金)に献血セミナーを実施しました。

日本赤十字社 宮城県赤十字血液センターの佐々木さんをお招きし、1・2年次の保健委員を対象として献血に関するお話しをいただきました。

献血の種類や流れ、採血の基準等をご説明いただき、献血の現状として「輸血に必要な血液は人工的に造れないため、宮城県では毎日250人の献血協力が必要であること」、また「若年層の献血者が減少していること」などを学び、高校生を含む10代20代の若者の献血参加への強い期待が寄せられていることを知りました。セミナー終了後には献血に関する質問も出て、短い時間でしたが、新たな知識に触れる貴重な時間となりました。

公開授業研究会を開催しました

令和7年7月22日(火)、本校において「主体的・対話的で深い学びを実践しながら、生徒の学力向上を実現する授業実践」をテーマに、公開授業研修会を実施しました。当日は、以下の6科目において公開授業を実施し、授業検討会および情報交換会を行いました。また、授業実践に関する事例発表も併せて実施しました。

公開授業では、生徒の興味・関心を引き出す実験や問いの設定、ICTを活用した授業展開、受験を見据えた課題提示や単元テストの工夫など、各教員による多様な実践を見ることができました。授業後の検討会・情報交換会では、多くの外部参加者にもご意見をいただき、当日の授業のみならず、日頃の授業づくりにおける課題についても意見交換が行われました。同一教科の教員同士で授業構成について深く検討する貴重な機会となりました。

また、事例発表では、受験学力の向上に実績のある本校教員より、学習指導要領を踏まえた授業づくりについて、生徒の主体的・対話的で深い学びをどのように形成しているか、問いの設定や思考の促し方、評価の方法など、具体的な実践を交えて紹介がありました。

今後の授業改善に向けて大いに参考となる有意義な機会となりました。

・公開授業

国 語(論理国語)

数 学(数学A)

地 歴(日本史探究)

英 語(Advanced English ExpressionⅠ)

理 科(理数化学)

保 体(保健)

・事例発表

理 科(物 理)

地 歴(日本史)

海洋アウトリーチプログラム開催

令和7年7月17日(木)、本校の秋桜Labにて「海洋アウトリーチプログラム」が開催されました。

今回のプログラムでは、「Sea Turtles: Genetic Research, Hidden Ecology, and Conservation」と題し、東北大学大学院生命科学研究科およびWPI-AIMEC(変動海洋エコシステム高等研究所)の浜端朋子准教授をお招きし、ウミガメをテーマに、生態の解明と保全の重要性について貴重なお話しをいただきました。

当日は、ウミガメの生態を明らかにするための多様な研究手法、とりわけ外見からは分かりにくい行動や生息地の特定に活用されている遺伝学的アプローチについて、丁寧かつ分かりやすい説明がなされ、生徒たちは研究最前線の知見に触れる貴重な機会となりました。

講義の合間には、英語によるクイズも実施され、楽しみながら専門的な内容への理解を深める工夫がなされていました。後半のワークショップでは、グループに分かれて英語を交えながら、ウミガメ保全のために自分たちに何ができるかを話し合い、科学と社会のつながりについて考える有意義な時間となりました。

東北大学_学部学科出前講義

令和7年7月16日(水)16:00から、東北大学農学部の片山知史教授をお招きして、「海を守り、海から恵みを得るとはどういうことか」というテーマで、講義していただきました。1・2年次の生徒7名が参加して熱心に学ぶ姿がみられました。

講義では、東北大学農学部の入試形態や大学の施設・設備、オープンキャンパスについての説明の後で、片山先生がご専門にされている水産資源生態学についてお話をしていただきました。生徒たちは、農学部が「私達、人類が生きていくための食料と健康と環境を課題に取り組む生物の産業科学を学ぶ」学部であるということや学問領域が人文社会の領域である農業経済学から魚類生態学や漁業学、土壌学まで及んでいること、漁業の特徴は復元性にあり、それを回復しないくらいまで乱獲してはいけないことなどを学ぶことができました。講義後は参加した生徒達から大学の夏季休業中の課題や、農学部卒業生の進路など、多方面に関する質問がたくさん上がりました。

「歌合戦」開催

令和7年7月11日(金)、宮城第一高校の三大行事のひとつである「歌合戦」が、今年も大きな盛り上がりの中、開催されました。

この行事は、各クラスが自分たちでテーマや楽曲を選び、作詞、振り付け、背景画や小道具・大道具、衣装に至るまで、すべてを生徒主体でつくり上げる、まさに“自律”と“協働”の集大成です。担任や教員の指示を待つのではなく、級友同士でアイデアを出し合い、ときに意見がぶつかりながらも、目標に向かって一丸となって取り組む姿は、見ている人の心を打ちます。

当日の進行は、実行委員会を中心に、演劇部や放送部などの生徒たちが担い、裏方でも本校生徒の力が存分に発揮されました。STEAM教育と自主自律を重んじる本校ならではの行事です。

初参加となる1年次生はフレッシュな感性で挑戦し、2年次生は一回り成長したチームワークを披露、3年次生は圧巻の完成度で会場を魅了しました。

1位 3年2組「乙女座伝説 ~想いは銀河を超えて」

2位 3年1組「マタ・ハリ ~儚き誇りの舞姫~」

3位 3年6組「細川ガラシャ ~散らぬ思い~」

2年次特別賞 2年5組「王昭君 ~決意を貫いた悲劇の美女~」

1年次特別賞 1年1組「マリー・アントワネット」

東京大学宇野ゼミ出前講義開催

6月26日(木)5~7校時で、東京大学の宇野健司先生による進路講演会が、1年次生全員を対象に行われました。

まずは交換留学とはどういうものでどういうメリットがあるのか、という点についてのお話があり、若いうちに海外に積極的に飛び出して行くことの意義について強調されていました。次に架空のコンビニエンスストアの店長をモデルとした問題点の抽出とそれについての解決策をグループワークを通して生徒が考え、そして意見を発表しました。日頃は大人しい生徒がしっかりと自分の意見を発表することができるようになり、わずか3時間弱で生徒が大きく変わったのを見て大変に驚きました。結論から述べるPREP法という文章構成法や、ディスカッションにおいては理論と感情のバランスが大切であることを学び、早速自分の発表に生徒が生かしていました。生徒たちの振り返りには「今日学んだことを実践していきたい」「これから積極性を身に付けていきたい」といった内容が多く、大きな刺激を受けた3時間弱でした。

東北大学工学部 志田原美保准教授による出前講義を開催しました

令和7年6月27日(金)、本校では放課後に特別講義として、東北大学工学部・機械知能工学科の志田原美保准教授をお招きし、出前講義を開催しました。

〇 東北大学工学部の紹介

講義の前半では、東北大学工学部の概要についてご説明いただきました。各学科の特色に加え、入学後に女性学生を 対象とした新入生歓迎イベントが行われていること、そして近年、工学部における女性教授の数が増加していることなど、大学の取り組みについても詳しくお話しいただきました。

〇 模擬講義:「放射線医用工学」

続いて行われた模擬講義では、「放射線医用工学」をテーマに、X線の発見から医療現場での診断・治療への応用について、クイズを交えながら分かりやすく解説していただきました。生徒たちは積極的に参加し、放射線技術の仕組みや可能性について理解を深めました。

〇 志田原先生の研究紹介:「放射線医薬品の創薬支援技術」

講義の最後には、志田原先生が取り組まれている研究分野「放射線医薬品の創薬支援技術」についてもご紹介いただきました。薬剤が体内でどのように伝搬するかを可視化する技術に関する内容に、生徒たちは大きな関心を寄せ、熱心に耳を傾けていました。

このような貴重な機会を通じて、生徒たちは最先端の工学研究に触れ、将来の進路について考えるきっかけを得ることができました。志田原先生、誠にありがとうございました。

早稲田大学説明会が開催されました

7月3日(木)に、早稲田大学から教務部入学センターの久我奈津子氏が来校して、「早稲田大学説明会」が大講義室で開催されました。生徒、保護者併せて80名以上が参加しました。

早稲田大学の歴史から始まり、早稲田大学の理念、4つのキャンパス、13の学部での特色ある講義や研究施設、留学など世界に広がるグルーバルな学び、サークル活動などの学生生活、奨学金制度や入試制度について、非常に分かりやすく説明していただきました。特に、早稲田大学の同じ人文系の学部である文学部と文化構想学部との違いや、3つの理工学部の学部選択に関する考え方などを詳細にお話していただき、とても有意義な時間となりました。また、久我さん自身が早稲田大学商学部ご出身で早稲田愛にあふれており、ご自身の学生時代の経験を踏まえた熱い話しぶりでした。説明会終了後、久我さんには時間の許す限り個別に生徒の質問にも答えていだだきました。

保健講話(1年次)を開催しました

7月3日(木)に令和7年度1年次保健講話を実施しました。

坂総合病院で産婦人科小児科診療部長をされている舩山由有子先生をお招きし、「私たちの生と性~医療現場から~」というテーマで御講話いただきました。

生命誕生から形態機能、性感染症、性の多様性等に関して幅広く、生徒の事前アンケート等も踏まえてお話しくださいました。医療者の専門知識と普段の授業やSNS等からは知ることのできない内容に触れ、生徒たちにとって「生と性」に関して改めて自分の課題と捉える良い機会となりました。

<生徒の感想(一部抜粋)>

- 自分の人生に大きく関わる性(生)の話を聞き理解することができてよかった。今まで勘違いしていたこともあったので、正しく理解できてよかった。

- 学校の授業では教えてくれないことを学ぶことができてよかったです。ネットの情報だけだと信憑性に欠けるので、信頼できる情報を得ることができてよかったです。

- 薬に頼るのは良くないと思っていたけど、このような複数のメリットがあることを知って、他の人にも知ってほしいと思った。

- 悩みを親や産婦人科の先生に相談しようと思いました。

- 後ろ向きなイメージが少しは良い方向に改善されました。

東北大学学部学科出前講義 ③

6月26日(木)16:00から、東北大学工学部化学・バイオ工学科の梅津光央先生をお迎えして、「命・世界を救いたい!で、タンパク質を研究する」と題した出前講義が開催されました。

まずはバイオ医薬品の話からで、天然にない形の抗体の分子を設計したり、がん細胞に高い傷害性をもつBiBian構造でリンパ球を寄せ集めてがん細胞を撲滅させたりといった内容でした。もうひとつがバイオ技術で地球環境に貢献するという話で、大腸菌を利用してポリマーを合成させることで石油依存から脱する技術や、酵母の表面にセルロース分解酵素であるセルラーゼをはやして効率的にセルロースを分解させてバイオエタノールの製造を行うといった話でした。いずれも「タンパク質の理解なくして生物の理解なし」という先生の考えが貫かれ、受講した生徒たちも薬とバイオ燃料という関係なさそうな分野がタンパク質でつながるということを十分に理解していました。

講義後のアンケートでも、大変面白く有意義な時間だったという感想が非常に多かったです。実り多い出張講義でした。

「教育実習生を囲む座談会」を開催しました

7月1日(火)に教育実習生4名と生徒6名で「教育実習生を囲む座談会」を実施しました。

実習生の高校時代の生活や進路選択に向けての話、大学での学びや生活の話、大学の枠を越えた活躍の話など、たいへん具体的な話を聞くことができました。生徒たちは、将来の進路選択や志望大学を考える上で参考になったようです。

また、生徒から教育実習生へは、大学生活におけるアルバイトや趣味、娯楽の話題から、留学や進路選択に関わる話題まで幅広い分野にわたる質問がでました。特に、志望大学に進学するに当たり、一人暮らしをする必要があるが、どのように保護者と話し合ったのかという質問では、一人ひとりの経験をそれぞれ詳しく語っていただきました。

参加した生徒のこれからの人生の助けになる、有意義な会になりました。教育実習生のみなさんにはたいへん感謝いたします。

東北大学学部学科出前講義②

令和7年6月27日(金)16:00~17:00に秋桜LABで東北大学工学部材料科学総合学科の教授貝沼亮介氏をお招きし、「東北大学出張講義」を開催しました。形を覚える金属として知られている「形状記憶合金」は感温センサーや医療用器具の分野で広く利用されています。講義では、形状記憶合金の原理についてや実用化された新型銅系形状記憶合金の材料開発について詳しく解説していただきました。

また、講義後は、材料科学総合学科在籍の本校卒業生が大学生活と材料科学総合学科について話をしてくれました。生徒たちは、大学生活に期待しながら、最先端の研究にも興味をもったようでした。