ミヤイチnews

みやぎ高校生フォーラムに参加しました

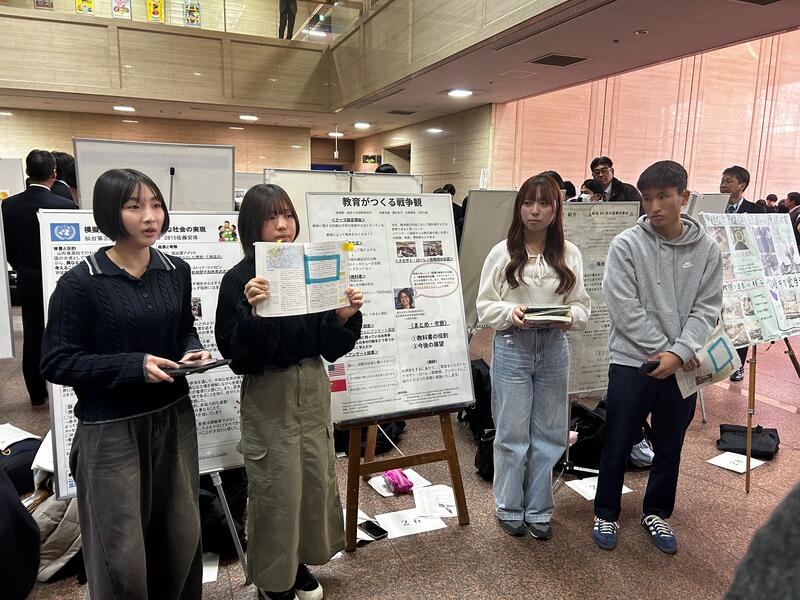

令和8年1月24日(土)、宮城県行政庁舎にて開催された「令和7年度みやぎ高校生フォーラム」に、本校から2年次探究科の生徒4名が参加して来ました。今回は、戦後80年の節目にあたり、平和な社会の実現に向けて自分たちにできることを高校生が考え、発表し合うことをテーマに実施されました。当日は、県内から多くの高校生が集まり、代表校発表やポスターセッション、パネルディスカッションなどを通して、それぞれの探究成果や意見を共有しました。

本校の生徒は、ポスターセッションで各国の教科書の記述を多角的に比較検討し、平和教育の大切さを訴えました。来場者からの質問にしっかりと応じる姿や、他校の発表から学びを得ようとする様子が見られ、主体的に活動する姿が大変印象的でした。「平和な社会の実現に向けて高校生にできること」をテーマにしたパネルディスカッションでは、参加した4名のうち1名がパネリストとして登壇しました。これまでの学びを踏まえ建設的な意見を述べ、他校の生徒と活発な議論を交わしました。

今回のフォーラム参加を通して、生徒たちは平和について改めて考えるとともに、社会に対して自分たちが果たす役割について視野を広げる貴重な機会となったようです。今後の学校生活や探究活動においても、この経験を生かしてほしいと期待しています。

バスケットボール部が第62回仙台市民総合体育大会バスケットボール競技高校の部兼第48回仙台市高等学校バスケットボール選手権大会で優勝しました

令和8年1月12日(月)、本校バスケットボール部が本山製作所青葉アリーナ(仙台市青葉体育館)で行われた標記大会決勝戦で、聖ウルスラ学院英智高等学校を76対74で破り、見事優勝を果たしました。試合は、前半を11点差で折り返すなど優勢にゲームを展開していましたが、第3Qで追いつかれる苦しい展開となりました。第4Qはお互いに点を取り合う息の詰まるシーソーゲームとなりましたが、最後は2点差で勝利し、優勝することができました。

応援してくださった保護者の皆様をはじめ、対戦相手の皆様、準備運営などに携わった主催者の皆様など関係の皆様に感謝申し上げます。

今後は、今週行われる県新人大会、6月に行われる総体に向けて、心身を成長させながら、より高みを目指して練習に励みたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。

合唱部 男の合唱まつり in みやぎ に出演しました!

合唱部は、1月12日(月)に日立システムズホール仙台で開催された「男の合唱まつり in みやぎ」に出演しました。

当日は、ご家族からお借りした衣装を身にまとい、昭和歌謡に挑戦。どこか懐かしく温かい雰囲気のステージとなりました。女子部員は手作りの応援グッズを持って客席から応援し、会場のみなさまと一緒に盛り上げてくれました。

演奏中には、会場のみなさんに合いの手を入れていただいたり、温かい声をかけていただいたりと、最初から最後までとても和やかで、心あたたまる時間を過ごすことができました。

会場のみなさまが一体となってステージを盛り上げてくださり、私たちにたくさんの元気と勇気をくださったこと、心より感謝申し上げます。ご来場くださったみなさん、本当にありがとうございました。

これからも合唱部をよろしくお願いします。

2年次探究科 探究講演会②

令和7年12月16日(火) 2年次探究科 探究講演会②を実施しました。

国際探究科では、東北大学文学部教授・西村直子先生を講師にお迎えし、「世界はどのようにして現在の姿になったのか?―21世紀の日本で古代インドの文献を研究する意義」というテーマで御講演いただきました。古代インドの文献研究を通して、現代社会の成り立ちや文化の多様性を理解する重要性についてお話しいただき、生徒たちは、大学での研究の在り方や学問の奥深さに触れ、今後の探究活動や進路選択を考える上で多くの示唆を得ることができました。質疑応答では、研究の方法や国際的な視点の必要性について活発な質問が寄せられ、学びがさらに深まりました。

理数探究科では、東北大学理学部教授・掛川武先生を講師にお迎えし、「最初の地球が作り育てた生命」というテーマで御講演いただきました。世界各地に点在する最古の生命の痕跡を求めて調査を行い、それらを研究してたどり着いた、生命が誕生するまでの一説についてお話いただき、生徒たちは興味深そうに聞き入っていました。質疑応答では、大学での研究活動の詳細についてなど、多くの質問が寄せられ、学びがさらに深まりました。

全体を通して、生徒一人ひとりの探究心が広がり、未来に向けた学びの一歩を踏み出す契機となりました。今後は、今回の学びを踏まえ、探究活動へとつなげていきます。

2年次研修旅行(国際探究科・理数探究科)

国際探究科・理数探究科は11月30日~12月5日にオーストラリアへ研修旅行に行ってきました。

初日は羽田空港を発ち機内泊でシドニーへ。翌日、昼食後さっそくオペラハウスで集合写真を撮影、市内観光を経て、シドニー大学のキャンパスを見学しました。

3日目、絶好の研修日和に、午前はバスで郊外のブルーマウンテンズへ。雄大な自然を感じながら、生態系や文化背景について学びました。午後はB&Sプログラムで、現地の大学生と交流しながら、各班で事前に計画したコースで研修しました。

4日目午前、オーストラリア三菱商事シドニー支店長の隅田氏より「海外で仕事をするという事、学生時代を振り返り思う事」というテーマで講話をいただき、生徒からは時間を過ぎても質問が続きました。昼食後はレストランからの自由散策でしたが、街歩きにも慣れた様子で各自の目的地を目指し、その後ホテルへと帰って来ました。

シドニーでの最終日には、以前からオンライン交流を重ねてきたEpping Boys High Schoolを訪問。全校集会で本校教頭や代表生徒のスピーチがあり、その後バディと一緒に授業を受け、探究発表や休み時間の会話をとおして、友好を深めました。生徒たちの笑顔や達成感に満ちた表情がとても印象的でした。別れを惜しみつつ、最後の自由時間を近隣のショッピングモールで過ごしたあと、シドニー空港を発ち、6日目の早朝に羽田空港へ無事降り立ちました。

2年次研修旅行(普通科)

普通科は関西方面と台湾方面に分かれ12月3日~6日に、研修旅行に行ってきました。

関西方面は、1日目に京都大学で模擬授業・キャンパス見学を体験した後、北野天満宮を見学しました。2日目は学校で行っている探究学習をさらに発展させるため、班ごとの探究学習研修を行いました。3日目は班別自主研修を行い、4日目は東大寺や道頓堀を見学し帰路につきました。

台湾方面は、1日目高雄で蓮池潭と六合夜市を散策。2日目は国立台南第一高級中学を訪問し、校舎見学や体験授業を通し交流を深めました。その後、赤崁楼を見学後、台湾新幹線で台北に移動。3日目は故宮博物院を見学後、現地大学生と市内自主研修を行い、夕方には十份でランタンを上げました。

English Campus 2025 開催

令和7年12月12日(金)午後、東北大学 Global Learning Center のご協力のもと、1年次探究科の生徒を対象に 「English Campus 2025」 を開催しました。

会場は東北大学川内キャンパス・マルチメディア棟。生徒はクラスごとに5名ずつ、計8グループに分かれ、各グループに留学生を迎えて、英語による交流活動を行いました。

プログラムの冒頭では、自己紹介に続き、留学生がスライドを用いて自国の文化や社会について紹介しました。生徒たちは1グループにつき3名の留学生と順に交流し、3人目の留学生と話す頃には、英語でのコミュニケーションにも徐々に自信を深めている様子が見られました。

続いて、SDGs目標1~4の中から1つを選び、発表活動の準備に取り組みました。生徒たちは事前にグループごとに探究活動やスライド作成を進めており、このEnglish Campusでは、留学生から聞いた各国の現状や課題を取り入れながら、より多角的な視点で発表内容を深めていきました。

活動の最後には、留学生から多くの示唆に富んだ助言や励ましの言葉をいただきました。「自分たちの高校時代と比べると、宮一生の英語力は高い。もっと自信を持って英語を話してほしい」、「発表では、十分に練習を重ね、原稿に頼らず、聴衆と対話しながら伝えることを意識してほしい」、「このセミナーの目的は、英語で発表すること自体ではなく、問題を深く理解すること。『貧困』についても、アフリカやアジアだけでなく、日本の課題にも目を向け、自分自身に何ができるのかを真剣に考えてほしい」といった言葉は、生徒たちに強い印象を残しました。

参加した生徒からは、

「4月のEnglish Seminarと比べて、理解力や表現力が高まり、留学生との会話がより楽しく感じられた」、「留学生が自国の紹介をする際、自国に誇りを持って話す姿を見て、自分も日本についてもっと深く知り、伝えられるようになりたいと思った」、「質問の英語は聞き取れても、自分の考えをうまく言葉にできず、悔しさを感じた」、「カナダには教育問題がないと思っていたが、高い学費やインターネット環境など、見えにくい課題があることを知った」、など、多くの前向きな感想が寄せられました。

本行事は、生徒一人一人が4月からの成長を実感するとともに、今後の学習や探究活動に対する意欲をさらに高める貴重な機会となりました。

第2回過卒受験生激励会

11月21日(金)16:30から、駿台予備校仙台校でこの春に卒業した77回生対象の第2回過卒受験生激励会が開催されました。30名程の過卒受験生と77回生が3年次の時に年次主任・担任だった先生方6人が参加しました。

共通テストまであと60日弱という時期でしたので、成績の伸びやこれからやるべきことを、担任だった先生方と熱心に話している姿があちこちで見られました。印象的だったのは、担任だった先生が他の生徒と話している間、その時間も無駄にせずに勉強している姿。みんな本当に頑張っているんだなあとしみじみ実感しました。

まだまだ時間はあります。最後の最後まで粘り抜いて、第1志望合格を勝ち取ってほしいと強く思いました。過卒受験生、ガンバレ!

1・2年次 総合的な探究の時間・探究基礎 中間発表会を実施しました。

令和7年11月7日(金)の午後の時間を使って、本校では1・2年次による「総合的な探究の時間」(普通科)および「探究基礎」(探究科)の中間発表会を開催しました。普通科と探究科の生徒が学年を越えて発表を行い、全18会場で多彩なテーマの探究が披露されました。会場は穏やかな雰囲気の中にも緊張感があり、質疑応答では活発な意見交換が続きました。

1年次普通科は地区探究の中間報告を行い、地域の課題に関する考察や今後の展望を発表しました。同じく1年次の探究科では、自らの興味・関心をもとにテーマを設定し、研究の方向性を共有しました。2年次の普通科・探究科は、それぞれの分野別探究の進捗を報告し、これまでの成果と課題を整理しました。

三菱みらい育成財団の支援により、外部講師をお招きし、生徒の発表内容や質疑応答の姿勢に対して丁寧な助言をいただき、「どの会場でも生徒のやりとりが活発で、互いに学び合う姿が印象的だった」との感想をいただきました。講師の先生方には、年度末に実施する本発表会にも再びお越しいただく予定です。

今回の発表で得た助言をもとに、生徒たちは探究をさらに深めていきます。年度末の本発表会は令和8年2月3日(火)に開催予定で、保護者の皆様にも参観いただける機会とする予定です。

新校舎落成記念式典を挙行しました

今年度グラウンドやテニスコートの整備を終え、新校舎に係る全工事が完了し、令和7年11月5日(水)に、新校舎落成記念式典を行い、多くの御来賓に来校いただきました。

式典では、これまで新校舎の建設に御尽力いただいた工事関係者の皆様をお招きして感謝状を贈呈し、校長の式辞において「新校舎完成までの歩みを振り返り、地域と学校が一体となって築き上げた成果である」と話をしました。また、御来賓を代表して県教育庁副教育長様、県議会議員文教警察委員長様から頂戴した祝辞では、「生徒の学びを支える素晴らしい環境が整った」とのお言葉をいただき、改めて多くの方々の御支援に感謝する機会となりました。

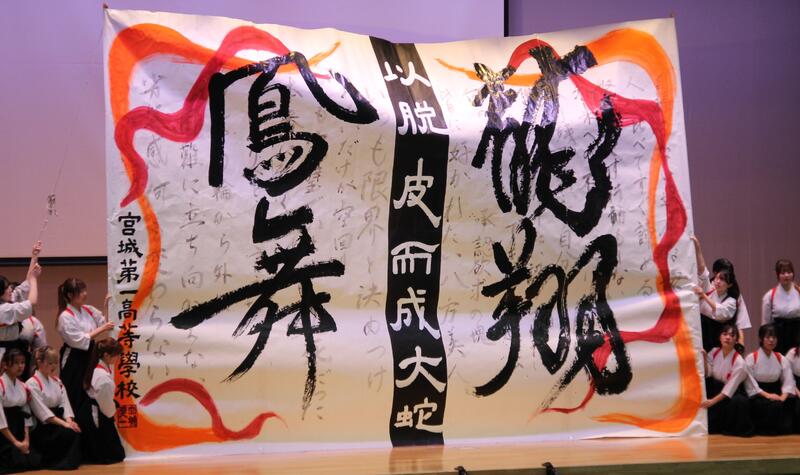

在校生からも心を込めたおもてなしとして、華道部による壇上花の装飾や、記念アトラクションとして書道部とジャズダンス部によるパフォーマンスを披露しました。さらに、校内では美術部による作品展示や、図書委員会による「宮一クロニクル」と題した映像上映など、多彩な企画で式典を盛り上げました。

これからも、新しい校舎と整備された施設を活かし、地域に愛される学校づくりを進めてまいりたいと思います。