ミヤイチnews

国立台南第一高級中学校の先生方が来校しました。

令和8年1月24日(火)、台湾の国立台南第一高級中学校から校長先生をはじめ3人の先生方が来校されました。

本校は国際交流に力を入れており、これまでオーストラリアや台湾など世界各国の高等学校と交流を行ってきました。毎年2年次生が12月の研修旅行の際に現地を訪問したり、また逆に交流先の高校生が本校を研修先として訪問したりと相互に交流を行い、関係を深めてきました。

このたびは、交流から10年目を迎えた最も親交の深い国立台南第一高級中学校の先生方が来校され、本校校長や先生方と、共同研究やSDGs会議など未来の教育活動の展望について語り合い、今後のさらなる交流の継続とますますの発展をお互いに誓い合いました。その際、台湾の人間国宝の方による「両校交流友誼長存」と書かれた掛け軸や、沢山の記念品を頂戴しました。思い起こせばコロナ禍の際にも国内で不足していたマスクを届けていただくなど、台湾の皆様の温かい心遣いに感謝の気持ちで一杯です。今後もお互いに切磋琢磨し、良い関係を築いていけたら、と思います。

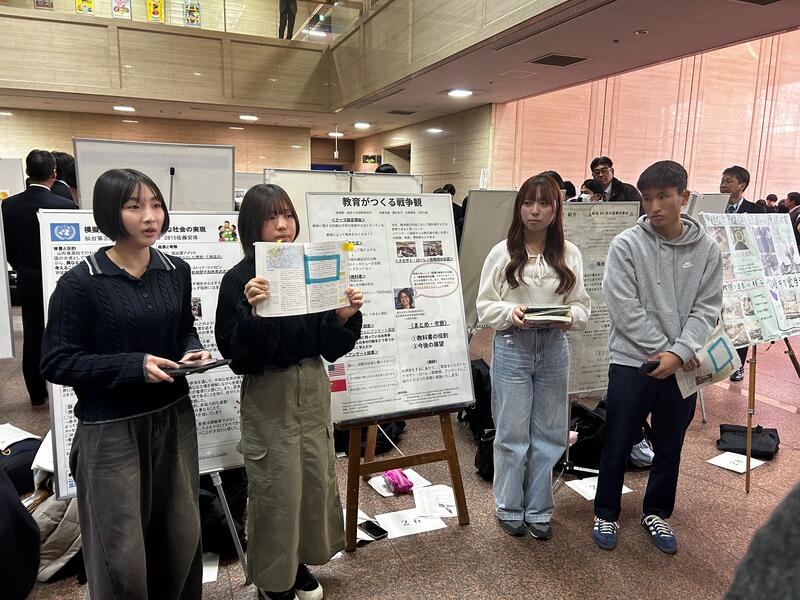

みやぎ高校生フォーラムに参加しました

令和8年1月24日(土)、宮城県行政庁舎にて開催された「令和7年度みやぎ高校生フォーラム」に、本校から2年次探究科の生徒4名が参加して来ました。今回は、戦後80年の節目にあたり、平和な社会の実現に向けて自分たちにできることを高校生が考え、発表し合うことをテーマに実施されました。当日は、県内から多くの高校生が集まり、代表校発表やポスターセッション、パネルディスカッションなどを通して、それぞれの探究成果や意見を共有しました。

本校の生徒は、ポスターセッションで各国の教科書の記述を多角的に比較検討し、平和教育の大切さを訴えました。来場者からの質問にしっかりと応じる姿や、他校の発表から学びを得ようとする様子が見られ、主体的に活動する姿が大変印象的でした。「平和な社会の実現に向けて高校生にできること」をテーマにしたパネルディスカッションでは、参加した4名のうち1名がパネリストとして登壇しました。これまでの学びを踏まえ建設的な意見を述べ、他校の生徒と活発な議論を交わしました。

今回のフォーラム参加を通して、生徒たちは平和について改めて考えるとともに、社会に対して自分たちが果たす役割について視野を広げる貴重な機会となったようです。今後の学校生活や探究活動においても、この経験を生かしてほしいと期待しています。

バスケットボール部が第62回仙台市民総合体育大会バスケットボール競技高校の部兼第48回仙台市高等学校バスケットボール選手権大会で優勝しました

令和8年1月12日(月)、本校バスケットボール部が本山製作所青葉アリーナ(仙台市青葉体育館)で行われた標記大会決勝戦で、聖ウルスラ学院英智高等学校を76対74で破り、見事優勝を果たしました。試合は、前半を11点差で折り返すなど優勢にゲームを展開していましたが、第3Qで追いつかれる苦しい展開となりました。第4Qはお互いに点を取り合う息の詰まるシーソーゲームとなりましたが、最後は2点差で勝利し、優勝することができました。

応援してくださった保護者の皆様をはじめ、対戦相手の皆様、準備運営などに携わった主催者の皆様など関係の皆様に感謝申し上げます。

今後は、今週行われる県新人大会、6月に行われる総体に向けて、心身を成長させながら、より高みを目指して練習に励みたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。

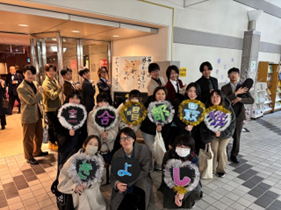

合唱部 男の合唱まつり in みやぎ に出演しました!

合唱部は、1月12日(月)に日立システムズホール仙台で開催された「男の合唱まつり in みやぎ」に出演しました。

当日は、ご家族からお借りした衣装を身にまとい、昭和歌謡に挑戦。どこか懐かしく温かい雰囲気のステージとなりました。女子部員は手作りの応援グッズを持って客席から応援し、会場のみなさまと一緒に盛り上げてくれました。

演奏中には、会場のみなさんに合いの手を入れていただいたり、温かい声をかけていただいたりと、最初から最後までとても和やかで、心あたたまる時間を過ごすことができました。

会場のみなさまが一体となってステージを盛り上げてくださり、私たちにたくさんの元気と勇気をくださったこと、心より感謝申し上げます。ご来場くださったみなさん、本当にありがとうございました。

これからも合唱部をよろしくお願いします。

2年次探究科 探究講演会②

令和7年12月16日(火) 2年次探究科 探究講演会②を実施しました。

国際探究科では、東北大学文学部教授・西村直子先生を講師にお迎えし、「世界はどのようにして現在の姿になったのか?―21世紀の日本で古代インドの文献を研究する意義」というテーマで御講演いただきました。古代インドの文献研究を通して、現代社会の成り立ちや文化の多様性を理解する重要性についてお話しいただき、生徒たちは、大学での研究の在り方や学問の奥深さに触れ、今後の探究活動や進路選択を考える上で多くの示唆を得ることができました。質疑応答では、研究の方法や国際的な視点の必要性について活発な質問が寄せられ、学びがさらに深まりました。

理数探究科では、東北大学理学部教授・掛川武先生を講師にお迎えし、「最初の地球が作り育てた生命」というテーマで御講演いただきました。世界各地に点在する最古の生命の痕跡を求めて調査を行い、それらを研究してたどり着いた、生命が誕生するまでの一説についてお話いただき、生徒たちは興味深そうに聞き入っていました。質疑応答では、大学での研究活動の詳細についてなど、多くの質問が寄せられ、学びがさらに深まりました。

全体を通して、生徒一人ひとりの探究心が広がり、未来に向けた学びの一歩を踏み出す契機となりました。今後は、今回の学びを踏まえ、探究活動へとつなげていきます。

・バックナンバーについて

・バックナンバーについて